| ‚ئ‚è‚·چH–@ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ƒJƒڈƒZƒ~‚ب‚ا‚ج’¹—ق‰c‘ƒژx‰‡ƒVƒXƒeƒ€ | ||||||||

| پ،‚ح‚¶‚ك‚ة | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

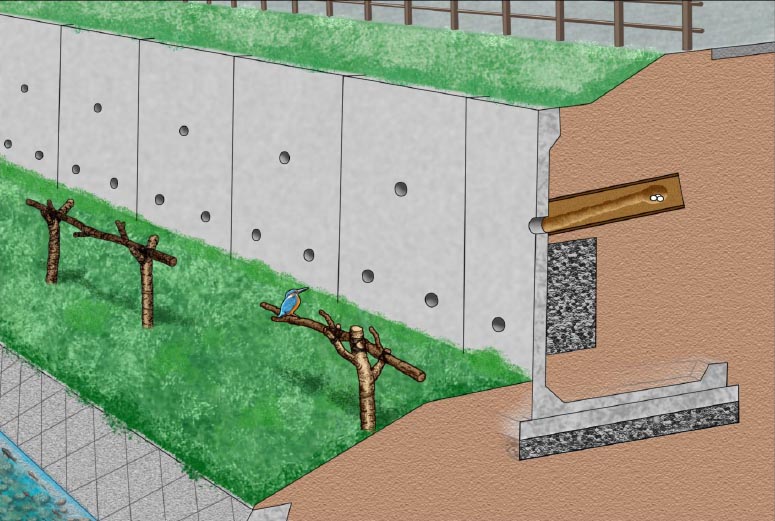

| ƒJƒڈƒZƒ~پyمإگ‰پEگىگنپz‚ح“ْ–{‘Sچ‘‚ج•½’n‚âژRپAگى‚â’r‚ب‚ا‚جگ…•س‹ك‚‚ةڈZ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚ج”ü‚µ‚³‚©‚çپuگ´—¬‚ج•َگخپv‚ئ‚àŒؤ‚خ‚êپA‘ه•دگl‹C‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ƒJƒڈƒZƒ~‚ح“y‚جکIڈo‚µ‚½گ‚’¼‚ب“yژè‚âٹR‚ةژ©•ھ‚إŒٹ‚ًŒ@‚葃چى‚肵‚ـ‚·پB ‚µ‚©‚µپA‘Sچ‘“I‚ة‘ƒچى‚è‚جڈo—ˆ‚éڈêڈٹ‚ح‘ه•دڈ‚ب‚‚ب‚èگ”—ت‚àŒ¸‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚±‚إپA‚±‚ê‚©‚çگVگف‚³‚ê‚é‚ظ‚عگ‚’¼‚بپuƒvƒŒƒLƒƒƒXƒgƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg—i•اپv‚ً‰î‚µ‚ؤپA ƒJƒڈƒZƒ~‚جˆہ‘S‚ب”ةگBڈêڈٹپi‰c‘ƒپj‚ً’ٌ‹ں‚·‚éپu‚ئ‚è‚·پi’¹‘ƒپjچH–@پv‚ًٹJ”’v‚µ‚ـ‚µ‚½پB گ¥”ٌˆê“x‚²Œں“¢’¸‚¯‚ê‚خچK‚¢‚إ‚·پB |

||||||

|

||||||

| پ،ٹTپ@—v | ||||||

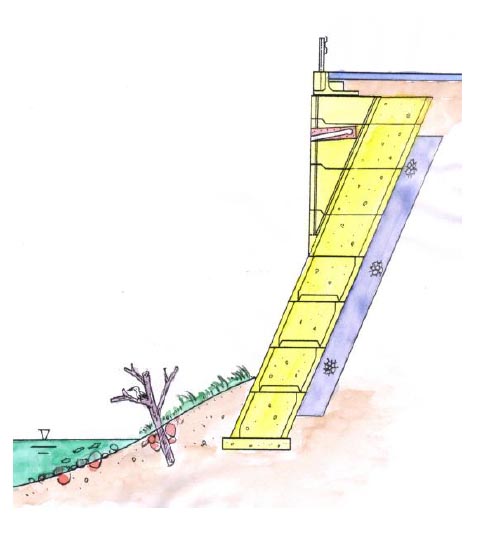

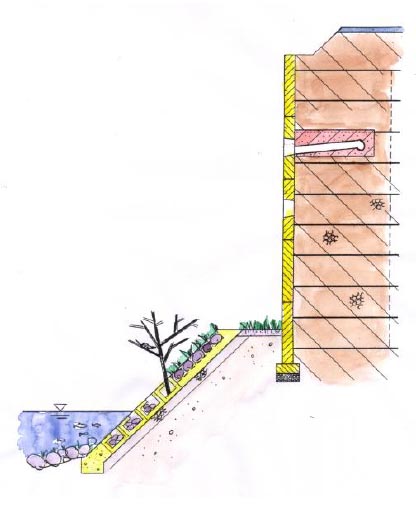

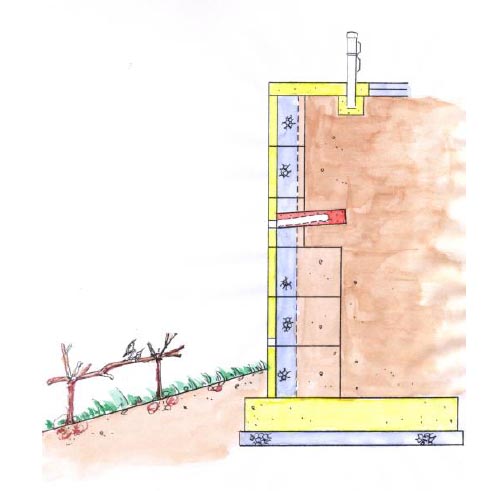

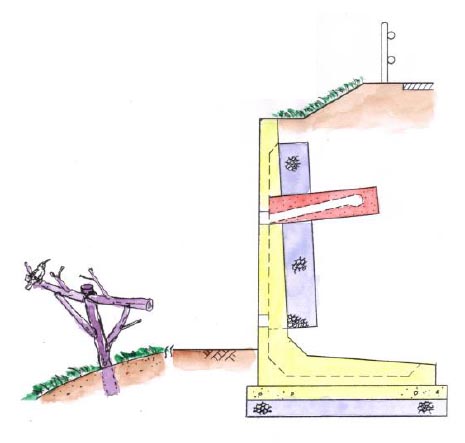

| ‚ئ‚è‚·چH–@‚جژه‚ب‘خڈغ‚ج’¹‚حƒJƒڈƒZƒ~پEƒ„ƒ}ƒZƒ~‚إ‚·پB ƒJƒڈƒZƒ~‚حپA‚ظ‚ع“ْ–{‘Sچ‘‚ةˆê”N‚ً’ت‚¶‚ؤڈZ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAچإ‹ك‚إ‚ح‰حگى‚ب‚ا‚ة‚¨‚¢‚ؤپAƒJƒڈƒZƒ~‚ج‰c‘ƒڈêڈٹ‚إ‚ ‚éگ‚’¼‚ة‹ك‚¢پAژ©—ح‚إŒ@‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚é“y‚جکIڈo‚µ‚½“yژè‚âٹR‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚ج‚½‚كپA‰c‘ƒڈêڈٹ‚ھ•s‘«‚µپA‘½‚‚جƒJƒڈƒZƒ~‚ج”ةگB‚ھچ¢“ï‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ƒ„ƒ}ƒZƒ~‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à“¯—l‚ةپA‘Sچ‘“I‚ة‚à‘½‚‚جƒŒƒbƒhƒuƒbƒN‚إگâ–إٹ뜜‡U—قپiگâ–إ‚جٹ댯‚ھ‘‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚éژيپj‚ة“oک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é’¹—ق‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚±‚ê‚ç‚ج”wŒi‚ة‚حپA‘½‚‚جƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg—i•ا‚ھژ{چH‚³‚êپA“y‚جکIڈo‚µ‚½“yژè‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚àŒ»ڈَ‚إ‚·پB –{چH–@‚حپAگVگف‚³‚ê‚éƒvƒŒƒLƒƒƒXƒgƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg—i•ا‚ة’¼Œa7cm’ِ“x‚جŒٹ‚ًگف‚¯پA‚»‚ج”w•”‚ة‰c‘ƒ‚·‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚éپu“y’ŒƒuƒچƒbƒNپv‚ًƒZƒbƒg‚µپA”ةگB‚ًژx‰‡‚·‚éƒVƒXƒeƒ€‚إ‚·پB –{چH–@‚ً—p‚¢‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپAƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgچ\‘¢•¨‚ھٹآ‹«•‰‰×‚ً—^‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤چ،‚ـ‚إ‚جƒCƒپپ[ƒW‚©‚çپuڈ‚µ‚جچH•v‚ئ—D‚µ‚¢گSپv‚إ’¹‚ج”ةگBڈêڈٹ‚ض‚ئگ¶‚ـ‚ê•د‚ي‚èپAپuƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚©‚ç’¹‚ًپv‚ًچ‡Œ¾—t‚ةٹآ‹«‘خچô‚ض‚جˆêڈ•‚ة‚ب‚ê‚خ‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB |

||||||

|

|

|||||

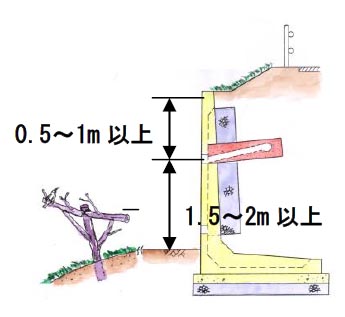

| پy“y’ŒƒuƒچƒbƒN‚جگف’u‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جژQچlٹîڈ€—لپz پ›ٹO“G‚جگN“ü‚ً–h‚®–ع“I‚©‚çپA‘ƒŒٹ‚ًگف’u‚·‚éچ‚‚³‚ح’nڈم‚©‚ç1.5‚چپ`2‚چˆبڈمٹm•غ‚·‚é‚ج‚ھ‚و‚¢پB پ›“¯—l‚ج–ع“I‚©‚çپA‘ƒŒٹ‚ج•”•ھ‚©‚ç0.5‚چپ`1.0‚چˆبڈم‚جگ‚’¼‚بگ·“yچ‚‚³‚ًٹm•غ‚·‚é‚ج‚ھ‚و‚¢پB پ›‘ƒŒٹ‚ً•غŒى‚·‚é–ع“I‚©‚çڈم•”‚ة‚حچھ‚ًگ[‚‚ح‚éژ÷–ط‚ًگA‚¦‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚·‚é‚ج‚ھ‚و‚¢پB پ›‘ƒŒٹ‚ج‘O3‚چ‘OŒم‚ج‹——£‚ةگe’¹‚ج‹‹‰a‚âگ—‚ھ‘ƒ—§‚آ‚ئ‚«‚ة—ک—p‚·‚éپu‚ئ‚ـ‚è–طپv‚ًگف’u‚·‚é‚ج‚ھ‚و‚¢پB پ›“y’ŒƒuƒچƒbƒN‚جگف’u‚·‚éŒآگ”‚ح—i•ا‚ج‹K–ح‚ة‚à‚و‚é‚ھپA3پ`5‰سڈٹ’ِ“x‚ًگف’u‚·‚é‚ج‚ھ‚و‚¢پB پ›’nŒ³گê–ه‰ئ‚ج•ûپX‚جƒAƒhƒoƒCƒX‚ً‚à‚炤‚±‚ئ‚à‚¨ٹ©‚ك‚µ‚ـ‚·پB |

|

|||||

| پ،“ءپ@’¥ | ||||||

|

||||||

|

|

|||||

|

|

|||||

| ‚ئ‚è‚·چH–@Œ¤‹†‰ï‚حپA پ@پ@پ@پ@Œِ‰vچà’c–@گlپu“ْ–{–ى’¹‚ج‰ïپv‚ج–@گl“ء•ت‰ïˆُ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{–ى’¹‚ج‰ïپ@–@گl“ء•ت‰ïˆُƒyپ[ƒW |

|

|||||

| پ@ | |||||||||

| TOP | گ»•iˆؤ“à | گ»•iŒںچُ | ژ‘—؟گ؟‹پ | گV‹ZڈpپEگVچH–@پEگVگ»•i |

|---|